Pourquoi nous privilégions le terme de « tension empathique »

De nombreux termes sont utilisés dans la littérature, en ligne et dans les formations pour décrire les effets potentiellement négatifs du travail dans les professions d’aide.

Épuisement professionnel, fatigue de compassion, tension empathique, stress traumatique secondaire, traumatisme vicariant… pour n’en nommer que quelques-uns.

L’usage de cette multitude de termes crée de la confusion pour plusieurs raisons. D’abord, il n’existe aucun consensus sur leur signification exacte. Ensuite, il n’y a pas d’accord clair sur les phénomènes qu’ils décrivent. Enfin, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable et incohérente.

Cette confusion complique les recherches documentaires, la mesure et la comparaison des taux d’incidence, ainsi que la formulation de recommandations fondées sur des données probantes.

Ce problème de terminologie n’est pas nouveau. Il a été souligné dès 1997 par une pionnière dans le domaine, la Dre Beth Stamm. Dès la première page de son ouvrage Secondary Traumatic Stress: Self-Care Issues for Clinicians, Researchers, and Educators, elle écrit :

« Le grand débat autour du traumatisme induit par le fait d’aider ne porte pas sur la question “Est-ce que cela peut arriver ?”, mais plutôt “Comment devons-nous l’appeler ?”»

L’émergence de la fatigue de compassion

Au cours des 25 dernières années, le terme fatigue de compassion est devenu largement reconnu. Ce terme désigne l’épuisement émotionnel et physique profond que peuvent ressentir les professionnels de l’aide et les proches aidants au fil de leur carrière. Cet épuisement peut se manifester à l’égard des personnes qu’ils accompagnent, de leurs collègues ou de leurs proches.

Le terme fatigue de compassion, en particulier, a fait l’objet de nombreux débats dans la communauté scientifique.

Il a été introduit par Carla Joinson en 1992, pour décrire chez les infirmières la perte de la « capacité à prendre soin ». Il a ensuite été repris par le Dr Charles Figley et ses collègues dans une série de publications portant sur l’intersection entre le stress traumatique secondaire et l’épuisement professionnel. Cela a donné lieu à des recherches essentielles sur les troubles liés au rôle d’aidant.

Initialement, le Dr Figley a proposé que la fatigue de compassion résulte d’un épuisement professionnel combiné à une exposition indirecte au traumatisme. Cette combinaison pouvait entraîner ce qu’il a nommé syndrome de fatigue de compassion. Il a choisi cette expression en espérant qu’elle serait moins pathologisante que stress traumatique secondaire, et qu’elle favoriserait une plus grande ouverture envers la problématique décrite.

D’autres chercheurs ont utilisé les termes traumatisation vicariante ou stress de compassion pour désigner des nuances importantes dans les causes de la détresse des professionnels de l’aide.

Comme c’est souvent le cas dans les champs de recherche émergents, l’objectif initial était de donner un cadre à un phénomène encore mal reconnu, de sensibiliser, et de développer des stratégies pour en réduire les effets.

Un autre regard : « La compassion n’épuise pas »

Avec le temps, des critiques se sont élevées contre l’utilisation du terme fatigue de compassion, notamment chez les adeptes du bouddhisme et chez les chercheurs spécialisés dans la compassion et l’auto-compassion. Ils affirment que la compassion n’est pas une ressource épuisable et qu’elle ne peut donc pas être « fatiguée ». Ils suggèrent plutôt les termes tension empathique ou détresse empathique, qu’ils jugent plus justes.

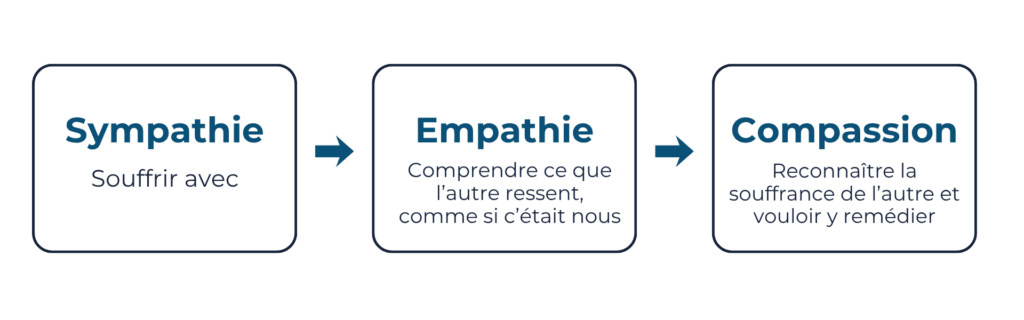

Pour comprendre leur position, il est utile de distinguer trois notions : la sympathie, l’empathie et la compassion.

Source de l’image : Thibeault, R. (2020). Compassion & well-being webinar, CAOT

La compassion se traduit par des actes

La compassion est notre capacité à reconnaître la souffrance d’autrui, accompagnée du désir d’y répondre ou de l’atténuer.

Ce qui rend la compassion particulièrement intéressante, c’est sa dimension active. Singer et Klimecki (2014) expliquent :

« Elle se caractérise par des sentiments de chaleur, de sollicitude et de bienveillance, ainsi qu’une forte motivation à améliorer le bien-être de l’autre. La compassion, c’est ressentir pour l’autre, et non avec lui. »

Au cours des dernières années, les neurosciences ont permis d’examiner les circuits cérébraux associés à l’empathie et à la compassion.

Les recherches ont révélé que l’empathie stimule les zones du cerveau liées à la douleur, tandis que la compassion active des régions associées aux émotions positives (Singer & Klimecki, 2014).

Empathie ou compassion : un choix?

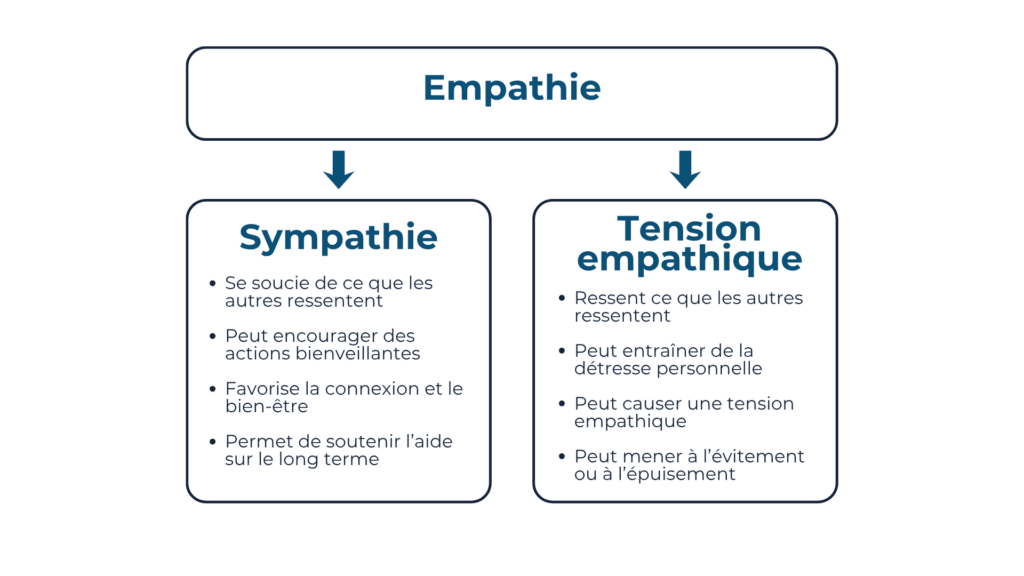

Selon ces recherches, face à la souffrance, nous avons un point de bascule : une réponse empathique peut conduire soit à la détresse empathique, soit à la compassion (Singer & Klimecki, 2014).

Source de l’image : Singer & Klimecki, 2014.

La compassion peut s’apprendre

La régulation émotionnelle, la conscience de soi, la méditation de bienveillance et d’autres pratiques mentales permettent d’apprendre à passer de l’empathie à la compassion.

Comme l’explique le neuroscientifique Richard Davidson :

« Nous sommes neurologiquement prédisposés à la compassion, tout comme nous le sommes au langage. […] Mais dans les deux cas, nous devons cultiver cette prédisposition à travers l’exemple et l’expérience. » (cité dans Thibeault, 2020)

Autrement dit, même si nous avons en nous le potentiel pour la compassion, il faut le nourrir, comme un enfant apprend à parler grâce aux interactions humaines.

Conclusion : un changement de vocabulaire s’impose

À la lumière de ces découvertes, il apparaît que les termes tension empathique ou détresse empathique sont plus justes que celui de fatigue de compassion.

Le terme tension empathique met l’accent sur des stratégies concrètes, que l’on peut apprendre et renforcer au fil du temps

C’est pourquoi il est recommandé aux formateurs et chercheurs d’adopter cette terminologie plus précise.

Références

Joinson C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing, 22(4), 116-121.

Klimecki, O., & Singer, T. (2012). Empathic distress fatigue rather than compassion fatigue? Integrating findings from empathy research in psychology and social neuroscience. In B. Oakley, A. Knafo, G. Madhavan, & D. S. Wilson (Eds.), Pathological altruism (pp. 368–383). Oxford University Press.

Singer, T., & Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. Current biology, 24(18), R875–R878. https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.054

Stamm, B. H. (Ed.). (1995). Secondary traumatic stress: Self-care issues for clinicians, researchers, and educators. The Sidran Press.

Thibeault, R. (2020). Compassion & well-being [Webinar]. Canadian Association of Occupational Therapists. https://caot.ca/site/prac-res/pr/freewebinars/resilience

Walsh, C. R., Mathieu, F., & Hendricks, A. (2017). Report from the Secondary Traumatic Stress San Diego Think Tank. Traumatology, 23(2), 124-128. http://dx.doi.org/10.1037/trm0000124